"모든 고통의 원인이 마음에 있다. 정진으로 깨쳐서 허물을 찾지 않고 부처님의 묘력을 얻고자 하는 것은 모래를 쪄서 밥을 지으려는 것과 같아서 스스로 괴로울 뿐이다. 오직 보리심에 통달하면 일체 법을 구하지 않아도 이루어진다. 중생들은 삼계화택(三界火宅)에서 끊임없는 고통을 받고 있다. 이 괴로움에서 해탈하려면 보리를 구해야 한다. 보리심은 멀리 있는 것이 아니라 가까운 내 마음 속에 있다. (중략) 실(實)답게 닦고 행하면 그 가운데 극락도 보리도 성불도 있다. "('실행론' 제3편 제4장 제2절 가)

생각의 빚

어디서부터 잘못 됐을까? 무엇이 문제일까? 도무지 알 수가 없었다.

사람의 힘으로는 감히 어떻게 할 수 없을 정도로 넓고 두껍게 드리워진 장막 속에 갇힌 듯 싶었다. 처음에는 그랬다. 장막쯤이야 걷어 내거나 한 발로 뻥 차버리면 그만이지 싶은 생각을 한 것은 잠시 뿐이었다. 생각과 달리 몸이 먼저 녹아 내리는가 싶더니 아예 바닥에 널브러졌다. 이내 생각도 몸을 따라 바람 빠진 풍선처럼 쭈그러들면서 작동을 멈춰가고 있는 듯 했다. 한치 앞을 내다볼 수 없고, 단 몇 초 후를 장담할 수조차 없을 정도로 꽉 막힌 밀폐된 곳에 내동댕이쳐져 폐기처분된 기분이었다. 죽음을 맞이하는 순간이 이런 느낌일까, 하며 자포자기하는 순간 사그라지던 생각 하나가 섬광처럼 일어났다. 물에 빠져 허둥거리다가 지푸라기라도 잡는 심정이었다. 젤리피시 마냥 바닥에 몸을 눌러 붙이고 있던 사내는 섬광처럼 스친 생각을 따라 겨우 일어나 유영을 시작했다.

유년의 마을에 들어서자 어린아이들의 재잘거리는 소리가 먼저 들렸다. 귀에 익은 소리였다. 하늘을 나는 새만 보아도 까르르 좋아하고, 누군가가 시치미 뚝 떼고 살포시 내지르는 작은 방귀소리에도 화들짝 놀라며 이야기 거리로 만들어 천진난만하게 놀았다. 그들 서로간에는 말 빚이 없었다. 말 빚이 없으니 행동으로 짓는 빚은커녕 생각으로조차 짓는 빚도 있을리 만무했다. 손에 쥐거나 가진 것은 없어도 눈에 보이는 대로 보고, 있는 그대로 받아들이면서 떠들고 놀아도 하루가 길었다.

그 때 옆 마을에서 왁자지껄한 소리가 들려왔다. 사내는 몸을 일으켜 한 달음에 그 쪽으로 눈길을 주었다. 그새 몸이 움직였다. 생각을 따라 몸이 움직이니 천지사방팔방이 지척이었다. 청년의 마을이었다. 한 무리의 청년들이 쉴새 없이 말을 뱉어내며 말 무더기를 쌓고 있었다. 차례를 기다릴 새도 없이 앞다퉈 쏟아내는 말 무더기가 그들 앞에 말의 빚더미로 쌓여갔다. 쌓이는 빚더미를 바라보며 두려워하거나 걱정스런 낯빛을 띄는 청년은 아무도 없었다. 되레 자랑스럽게 여기는 듯 보이기까지 했다. 그 청년들 속에 낮이 익은 청년 하나가 있었다. 가물가물한 추억을 더듬으면서 사내는 그 청년을 기억해내려고 무진 애를 써보았다.

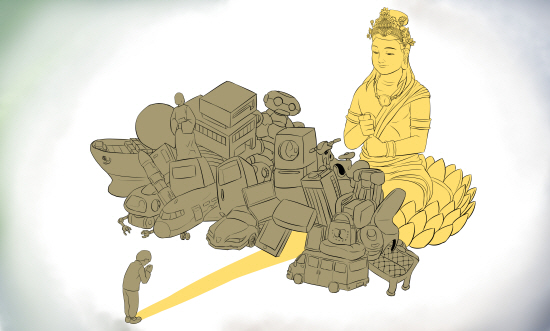

섬광처럼 스친 생각을 따라 유영을 이어가던 사내는 끝내 그 청년을 기억해내지 못한 채 장년의 마을을 거닐고 있는 자신을 발견했다. 변덕이 죽 끓듯이 붙들어 매거나 잡아둘 수 없는 생각은 한 순간도 가만있지를 못하고 여기저기를 헤매며 들쑤시고 다녔다. 종잡을 수 없는 생각을 좇아 다니기도 벅차다는 마음이 들 때쯤 장년의 마을에는 생각의 빚 무더기가 집집마다 그득하게 쌓여 있는 것이 보였다. 그 무더기는 집과 집 사이를 가로막고, 층을 지어 위아래도 구분되지 않을 정도로 수북하게 쌓여 있었다. 사정이 그렇다보니 옆집을 들락거리기도 쉽지 않아 보였다. 사내는 가슴이 답답해지는 것을 느끼며 그 자리에 쪼그리고 앉았다. 처음에는 어지럼증 같은 것이 엄습하더니 이내 구토가 나고 몸에서 힘이 빠져나가면서 더 이상 버틸 재간이 없었다. 허물허물 무너져 내린 몸은 순식간에 땅 바닥에 납작하게 눌어붙었다.

유영을 끝낸 사내는 방바닥을 기다시피 간신히 문지방으로 다가가 팔을 뻗어 방문을 열어제치려고 애를 썼다. 미닫이문은 덜컹덜컹 하는 소리를 내면서 좀체 움찔거리지 않다가 이윽고 스르르 열렸다. 한낮의 햇살은 얄미울 정도로 밝게 비치고 있었다. 사내의 처지와는 아랑곳없이 밝게 빛나는 햇살을 피해 방문을 닫으려다가 가위눌린 것처럼 조금 전 상황이 재연될까봐 그만 두었다. 자포자기하는 심정으로 생각을 접고 누워 있다가 보니 부글부글 끓어오르던 마음이 조금은 진정되는 듯 하면서 차분하게 가라앉는 것 같기도 했다. 포기는 빠를수록 좋다고, 젊었을 때 들었던 말이 실감나는 순간이었다. 안 될 일을 부여잡고 억지를 부려도 안될 것은 결국 안 되는 이치를 터득한 것 같아 묘한 기분이 들기도 했다. 말의 빚을 지고, 생각의 빚을 지고, 행동의 빚을 지는 것은 결국 욕심으로 말미암은 것은 아닐까, 하는 생각이 뒤따라 일어났다. 그렇다면 욕심이라는 것은 어디까지 경계지을 수 있을까? 욕심의 범위와 한계를 헤아리기는 쉽지 않았다. 능력의 범주를 벗어난다고 무턱대고 욕심이라는 말로 치부해버리기에는 무언가 석연치 않은 구석이 있었다. 이치에 맞아야 한다는 논리는 경전에 실려 있는, 판에 박힌 진리라 여겼지만, 이론이 아니라 온몸으로 쉬 받아들일 수 없는 것은 어쩔 수 없었다.

“놓는다는 말이 무슨 말인지 몰랐는데 다 내려놓고 나니 오히려 마음이 홀가분해지면서 다시 시작하게 되더라. 울분도 없어지고 용서가 되면서……. 알고 보니 쉬운 일이었는데 몰랐을 때는 그게 안 돼서 그토록 힘들어했다. 죽을 줄 알고 말이야. 지나고 보니 아무 것도 아닌데……”

정미가 했던 말이 떠올랐다. 남부러울 것 하나 없을 정도로 살았던 정미가 한 순간 곤두박질을 하면서 맞이했던 인생굴곡을 지낸 뒤에 어렵게 툴툴 털고 일어나서 푸념 투로 했던 말이다. 사내는 그 순간을 기억해 냈다. 사내는 그때 정미를 다독거리면서 주제넘을 정도로 방하착(放下着)을 이야기했다. 불가에서 흔히 말하는 내려놓음의 의미를 설명해주고, 지난 뒤에 보면 아무 것도 아니라는 말로 정미를 위로했던 것이다. 그런데 지금 이 순간 자신은 무엇이며, 어떻게 해야된단 말인가? 사내는 갈피를 잡을 수 없어 힘없이 눈만 끔뻑거렸다. 앞

으로 더 이상 정미를 못 볼 것 같았다. 정미를 볼 면목이 없을 듯 싶었다.

사내는 정미 생각을 하다가 청년의 마을에서 본 다음 끝내 기억해내지 못했던 그 청년을 다시 생각했다. 말의 빚을 산더미처럼 앞에 쌓아놓았던 그 청년이 자신이라는 것을 알아차린 것은 한참이 지난 뒤였다. 덜컥 겁이 났다. 지금껏 살아오면서 누군가를 향해 빚지지 않았다고 자부했지만 저도 모르는 새 그 많은 말 빚을 지고 있었다는데 생각이 미치자 빚더미에 깔려 죽을 것만 같은 기분이었다. 생각의 빚은 또 얼마나 될까? 사내는 내친김에 집 앞에 돌무더기처럼 생각의 빚을 쌓아 놓고 있던 장년의 마을을 다시 기웃거리다가 그 속에 서있는 자신을 발견하고는 더욱 소스라치게 놀라면서 숨조차 제대로 쉴 수 없는 압박감을 감지했다. 마치 무거운 돌무더기가 자신을 내려 누르는 듯해 있는 힘껏 입을 벌리고 억지로 호흡하기 시작했다. 어항 속의 물고기 같다는 생각이 들었다. 순간 참회가 됐다. 누구를 탓하거나 주변을 힐난할 일이 아니었다. 누가 시켜서 강제로 한 일이 아니라 스스로 짓고 쌓아온 업 때문이라는데 생각이 미치자 더 깊은 참회가 일어나면서 조금씩 평상심을 찾아갈 수 있었다.

말의 빚보다도, 행동의 빚보다도, 생각의 빚이 더 무거운 것을 느꼈다. 생각의 빚으로 받는 고통은 말로, 행동으로 보여주거나 표현할 수조차 없었다.

정유제 소설가